Abb. 1: Einheitlich neuzeitliches Turmfachwerk, jedoch aus unterschiedlichster Zeit. Der untere Fachwerkstock stammt von 1512 und ist damit das älteste Beispiel der neuzeitlichen Fachwerkbauweise in Nehren. Die Außenwände des darüber befindlichen Glockengeschosses wurden 1720 erneuert, zeigen aber kaum Unterschiede zum unteren Stockwerk. Das Giebelfachwerk des Dachwerks wurde 1980 erneuert – nach Vorbild von 1512.

Frisch verzapft: eine neue Technik hält Einzug

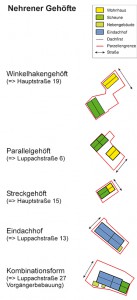

Ab 1530/50 wandelt sich das Erscheinungsbild der Nehrener Fachwerkhäuser. Nun zeigen sich an den Fassaden nur noch selten verblattete Holzverbindungen, wie sie im Mittelalter gebräuchlich waren. Die Funktion der Bänder übernahmen verzapfte abgebundene Aussteifungshölzer, die sogenannten „Streben“. Im Unterschied zu den Verblattungen sind die Zapfverbindungen mit Zapfen und Zapfenloch äußerlich nicht sichtbar.

In Nehren setzt dieser Wandel etwa 20 bis 30 Jahre später ein als in Tübingen, Reutlingen und Urach. Diese konservative Haltung im Fachwerkbau setzt sich fort: Während die Nehrener zwischen 1550 und 1650 wie gehabt so schlichte wie zweckmäßige Sichtfachwerkfassaden zimmerten, wurde andernorts gewetteifert: Aufgehübscht mit allerlei statisch überflüssigen Zierstreben, entstanden dort die schönsten Schmuckfachwerkfassaden. Erst in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg nahm der Schmuck an den Nehrener Fassaden allmählich zu, blieb aber vergleichsweise schlicht. Eine wesentliche Rolle spielten zugezogene Handwerker, die die Alteingesessenen für neue Moden begeisterten. So sind die für Nehren so charakteristischen „Klebdächer“ oberhalb der Fenster auch im Elsass und in der Nordschweiz typisch.

Frisch verputzt: das Fachwerk verschwindet

Um 1800 werden Nehrens Fachwerkfassaden wieder schlichter und es tauchen die ersten für die Verputzung vorgesehenen Fachwerkhäuser auf. Zeitgleich finden sich mit den „Mansarddächern“ neue Dachformen. Sie sind mehrstöckig konzipiert und zeichnen sich durch „gebrochene“ Dachflächen aus – der untere Teil ist steil, der obere flacher. Wie das Putzfachwerk spiegeln sie die Entwicklung in der herrschaftlichen Architektur wider. Im Zeitalter des Spätbarocks und frühen Klassizismus waren Fachwerkfassaden von vorgestern. Modern sah anders aus!

Abb. 2: Hauptstraße 33: Ältester Teil ist das typisch frühneuzeitliche, über Knaggen vorgekragte Giebelfachwerk (1551) mit geschwungenen Fußstrebenpaaren. Die an die Sparren geblatteten Kehlriegel stehen noch in mittelalterlicher Tradition. Das aus Tuffsteinen gemauerte Erdgeschoss wie auch das verputzte Fachwerk des Obergeschosses datieren erst ins 19. Jahrhundert, als man das Ursprungshaus zur Hofeinfahrt hin verbreiterte und im Sockelgeschoss einen Stall einrichtete.

Abb. 3: Luppachstraße 18 (um 1800): Verputztes Fachwerkhaus ohne Vorkragung mit barockem Mansarddachwerk

Abb. 4: Hauptstraße 19 (1677) und Wertstraße 5 (um 1700): Zeittypische Zierelemente an den Fachwerkgiebeln

Die Mär vom „fränkischen Fachwerk“

Fachwerk mit verzapft abgezimmerten Aussteifungshölzern bezeichnete die Hausbauforschung bislang als „fränkisch“. Sie ging davon aus, dass die im mitteldeutschen Raum gängige Fachwerkausformung in Südwestdeutschland übernommen wurde. Neue Untersuchungen zeigen aber, dass gerade die „typisch fränkischen“ Strebenanordnungen insbesondere in Württemberg teils mehr als 50 Jahre früher auftreten! Der Begriff „fränkisches Fachwerk“ ist damit ebenso hinfällig wie das „alemannische Fachwerk“. Auch an anderer Stelle muss umgedacht werden. Noch immer ist die im Dritten Reich aufgebrachte These zu hören, die Verstrebungsformen im Fachwerk seien als Runen zu deuten. Dafür gibt es keinen historischen Nachweis.

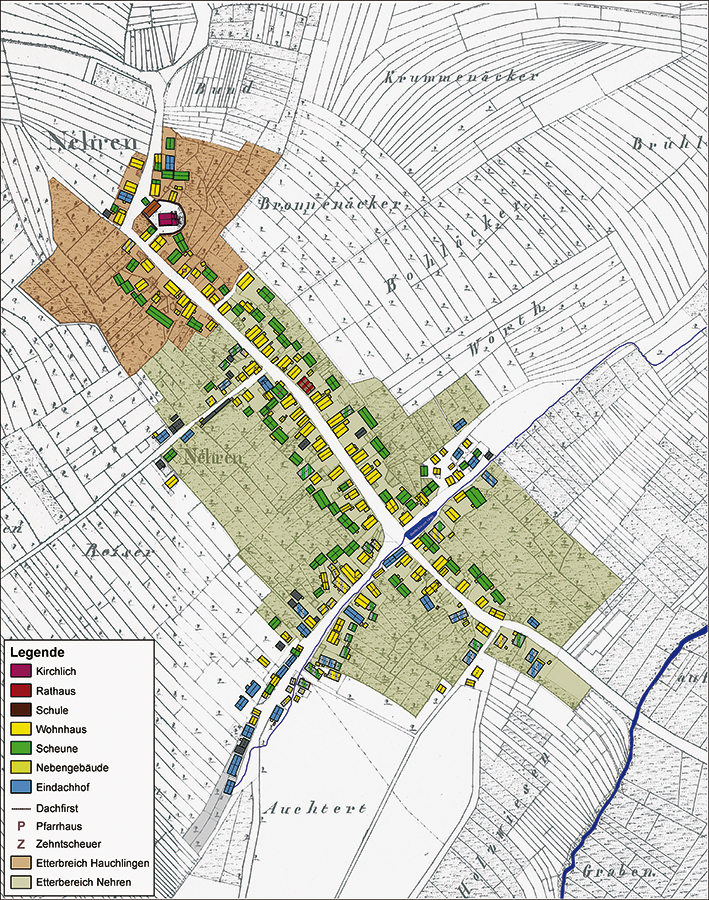

Haus und Hof

Die vielen Bauernhäuser mit ihren schmucken Fachwerkgiebeln prägen Nehrens historischen Ortskern und geben ihm einen besonderen Charme. Bei den meisten Gehöften handelt es sich um „mehrteilige Höfe“, Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude sind also voneinander getrennt. Je nach Anordnung der Gebäude spricht man von Haken- oder Winkelhaken-, Parallel- oder Streckhöfen.

Die in Nehren häufigste Form ist der Hakenhof mit giebelständigem Wohnhaus (Giebel zeigt zur Straße) und einer quer dazu errichteten Scheune im rückwärtigen Teil. Zwischen Wohnhaus und Scheune lagen die Nebengebäude wie Schweine- und Hühnerställe, Remisen und Lagergebäude. Rund um den historischen Ortskern scheint sich geradezu ein „Riegel“ aus Scheunen aufzubauen: Hier stehen die Scheunen im hinteren Hofteil allesamt in einer Flucht dicht an dicht; besonders typisch im Bereich der Oper.

Beim Parallelhof sind Wohnhaus und Scheune parallel angeordnet, beim Streckhof liegen sie in einer Flucht. Letztere Anordnung kommt bei Hof-

erweiterungen etwa nach Erbteilungen häufig vor; auch Platzmangel kann die Ursache sein. Streckhöfe sind äußerlich bisweilen nicht von den sogenannten Eindachhöfen zu unterscheiden, bei denen sich Wohnhaus und Scheune unter einem Dach befinden (siehe Geschichtspfad Tafel 10).

Die Scheunen dienten vor allem zum Lagern von Heu und Stroh, im 16. und 17. Jahrhundert aber auch als Viehstall. Das zeigen die hier eingebauten Ställe. Vermutlich standen die Tiere nur im Winter in den Scheunen, in den schneefreien Zeiten dagegen draußen auf den Weiden.

Viehstall als Bodenheizung: Wahrheit und Legende

Es ist schon fast so etwas wie eine Volksweisheit: Bei mehrgeschossigen Bauernhäusern lag der Viehstall im Erdgeschoss unter der Stube und bildete damit eine Art Fußbodenheizung für die obere Etage. Dass dies vom 18. Jahrhundert an tatsächlich so üblich war, belegen auch in Nehren viele Gebäude. Bauhistorische Untersuchungen zeigen aber, dass bei den Gebäuden aus der Zeit vor 1700 in mehr als 90 Prozent der Fälle die Stallungen erst nachträglich eingebaut wurden. Dies wurde nötig, als im 18./19. Jahrhundert die Bevölkerung stark wuchs, der Ackerbau entsprechend ausgeweitet werden musste und man zugleich von der Weidewirtschaft zur Stallviehhaltung überging.

Die Tierhaltung im Erdgeschoss hatte für die reinen Fachwerkbauten fatale Folgen: Die Fachwerkwände und Decken im Bereich der Ställe wurden binnen weniger Jahrzehnte durch die feucht-warme Stallluft und den Salpeter von den Ausscheidungen der Tiere so marode, dass sie ausgewechselt werden mussten. In Nehren löste man das Problem elegant. Zahlreiche Gebäude sind in leichter Hanglage errichtet. Das an der Bergseite als Fundament dienende Sockelgeschoss bot an der Straßenseite die Möglichkeit, hier später einen Stall einzurichten.

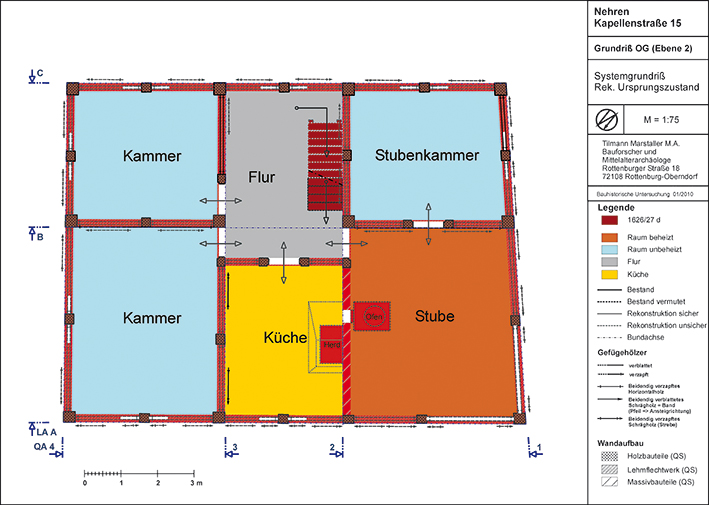

Abb. 7: Das Obergeschoss von Kappelstraße 15 von 1627 mit Rekonstruktion der ursprünglichen Raumanordnung und Nutzung. An dem teilweise nach Süden aus der Mittellängsachse des Hauses verschobenen inneren Längsbund (LAB) ist die Abhängigkeit von Raumzuschnitt und Fachwerkkonzeption deutlich zu sehen.

Der lange Weg zur Guten Stube

Bei zweigeschossigen Häusern liegen die Wohnräume in Nehren und Umgebung stets im Obergeschoss. Größter und wichtigster Wohnraum war die Stube, bis ins 18. Jahrhundert der einzige beheizbare und zugleich rauchfreie Raum im Haus.

Den Stubenofen (Hinterladerofen) befeuerte man von der benachbarten Küche aus. Sie besaß schon wegen des Herdfeuers stets eine Rauchabzugsmöglichkeit. Vor allem bei älteren Bauten war die Küche häufig nicht vom Flur abgetrennt. Der Rauch zog übers Treppenhaus hinauf in den Dachraum und von dort über Lüftungsöffnungen ins Freie ab – die rußgeschwärzten Hölzer im Dachwerk zeugen davon. Einen Rauchschlot besaßen nur die wenigsten Häuser mit Flurküchen. Wo aber Küche und Flur voneinander getrennt wurden, war er unabdingbar.

Die typischen Wohnküchen, wie man sie heute noch kennt, kamen erst im ausgehenden 18. Jahrhundert auf, als sich ein dramatischer Holzmangel einstellte. Um Feuerholz zu sparen, wurden in den Küchen die unten geöffneten Rauchschlote verschlossen oder Schornsteine neu eingebaut. Man kochte auf geschlossenen „Sparherden“ und isolierte die Decke. Ergebnis: eine rauchfreie und beheizbare Wohnküche; der Ofen in der Stube konnte kalt bleiben. Aus dieser Zeit stammt der Begriff der „Guten Stube“, die nur zu besonderen Anlässen eingeheizt wurde.

Abb. 8: Blick in die Nehrener Hauptstraße nach Südost um 1908 mit den sich aufreihenden Fachwerkgiebeln der Wohnhäuser der Winkelhakengehöfte

Abb. 9: Gut erhaltener Scheunenriegel mit Scheunen aus dem 16. – 18. Jahrhundert im Bereich der Oper

Text: Tilmann Marstaller